“BOUNCE IS FRIEND”のほんとう。「正しいバウンスを使いましょう」ボーケイさんのウェッジ教室

タイトリストがPGAツアーで長い間シェアNo.1を誇るのはボールだけではない。実はドライバー、アイアン、ユーティリティも1位、そしてウェッジではなんと20年以上使用率トップの座を維持しているのだ。そのはじまりは2000年前半までさかのぼる。歴史のはじまりとなるボーケイ デザイン 200シリーズである。同シリーズ開発者はマスタークラフトマンであるボブ・ボーケイ氏。 親しみを込めて“ボーケイさん”と呼ばれる、ウェッジ界のレジェンドだ。

ボーケイさんがアクシネットに入社したのは1996年。当初はウェッジではなくて、ドライバー(975Dチタニウム/98年発売)担当だったというから驚く。GDO編集部(ギア担当)もこれまで幾度となくインタビューをしてきた。その中でよく口にする「BOUNCE IS FRIEND(バウンス イズ フレンド)」というフレーズは日本でも浸透してきているから、ご存じの方もいるかもしれない。

今回、米国・カールスバッドにあるタイトリストのクラブ開発拠点「LOKER(ローカー)」で、あらためて話を聞いてハッとさせられた。ボーケイさんが伝えたかった本来の意味を誤解しているかもしれないと思ったからだ。

「ハイバウンス=やさしい」は間違い?!

早朝から熱気にあふれていたLOKERに終業時間が迫ってきた夕刻。インタビュールームに現れたボーケイさんは、「バウンス イズ フレンド」の真意を、熱く語り始めた。

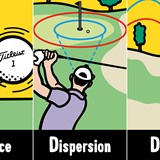

あらためて説明すると、バウンスとは地面に対してリーディングエッジを基点にトレーリングエッジの下がっている部分。シャフトを垂直にしたときにトウ側から見てリーディングエッジから水平に線を引き、トレーリングエッジに向かってもう1本の線を引いて作られる角度がバウンス角だ。一般的には8度以下がローバウンス、10度前後をミドルバウンス、12度以上がハイバウンスといわれ、バウンスが大きいと地面に刺さりづらくなるとされる。

「もちろんバウンスはすごく大切です。ただし、バウンスは大きければいいというわけではない。シャローな軌道でアプローチする人や、硬いライから打つときなどはローバウンスがいいでしょう。一方でやわらかいライや打ち込むタイプにはハイバウンスが合う。つまりハイバウンスが全ての人にとってやさしいわけではなく、ウェッジは“ライトバウンス(Right Bounce)”を選んでほしいということなんです」

自分に合うバウンスの角度を見つけるには

「バウンス イズ フレンド」と聞くと、バウンスは大きいほうがいいとか、バウンスが大きければミスを助けてくれるなどと思ってしまうが、一概にそうではないということ。「自分に合うバウンスの角度を見つける」のが最も重要なのだという。実際にツアープレーヤーでもバウンスの角度はバラバラだ。

「プロの中にはあえて4度くらいのローバウンスを、フェースを開いて使う選手もいます。彼らはテクニックがあるので、バウンスの“手助け”は少なくていい。そういう意味では『バウンス イズ エンジン』です。小さいエンジンを好むプレーヤーもいれば、大きいエンジンに助けてもらいたいプレーヤーもいます。バンカーが苦手なアマチュアの方などであれば、出力が大きいエンジン(バウンス)に頼ってもいいでしょう」

では、どうやって自分に合ったバウンスを見つければいいのか。やはりそこは「フィッティングを受けてほしい」とボーケイさんは言い、こうアドバイスする。

「コースによって芝の硬さは違います。硬いコースもあればやわらかい芝のコースもある。さらに打ち方もシャローだったり、打ち込むタイプだったりタイプは違う。それによってインパクトのシャフトリーン(傾き)も変わってきます。それらをフィッターと話したうえで、最適なバウンスを見つけてほしい。コースに合わせてバウンス違いを2本持つのもいいと思います」

ウェッジの上手い選手で弾道が高い人はいない

ボーケイさんの熱弁はさらに続き、話は「アプローチで大切なこと」に及んだ。

「私が重要と考えるのは3つ。それはショットのバリエーション、トラジェクトリー(弾道)、そしてスピンです。ウェッジの上手い選手で弾道が高い人はいません。低い弾道で適正なスピンが入るアプローチが最も理想的。スピンは多ければ良いというわけではなく、コントロールされたスピンであることが重要です。そのためにはスコアラインの2番目から5番目の間でボールを打つこと。ウェッジはそのエリアで打ったときに最もトラジェクトリーが安定します。低い打ち出しで飛び出て、安定したスピンが入ったアプローチになります」

前述したような「ライトバウンス」と出合えていれば、その“いい打点”で打てる可能性が高いとボーケイさんは言う。「ライトバウンスが打点をサポートしてくれます。そうすればベストフィールを得られますし、結果、最大限のスピンが入ります。このベストフィールがないとやはり距離感が出ませんし、いろんなクリエイティブなショットも打てません」

ボーケイさんが口を酸っぱくして言う言葉がある。それは「トレーリングエッジを使うのを怖がるな」ということ。「フィッティングをしてせっかくいいバウンスと出合っても、それを上手く使えないと宝の持ち腐れになってしまいます」。トレーリングエッジとはソールのバックフェース側(詳しくは画像2枚目を参照)。バウンスを使うには、我々が思い描いているよりも、もっとバックフェースを地面にあてるイメージが必要なのだろう。

グラインドは選手の声から生まれた

ボーケイウェッジはバウンスだけではなく、グラインドの種類も豊富だ。最新の『SM10』にはTグラインド、Kグラインド、Mグラインド、Sグラインド、Dグラインド、Fグラインドという6種類のグラインドがある。

「グラインドとバウンスはすごく密接な関係があり、どちらも同じくらい大切です。さらにロフト選びも重要な要素。グラインド、バウンス、ロフトの組み合わせはウェッジフィッティングを受けてもらわないと自分に合った1本を選ぶことは難しい。最近はドライバーのフィッティングを受けるゴルファーは増えてきましたが、まだまだウェッジフィッティングを受ける人が少ないのが残念です」

ボーケイウェッジのグラインドは選手の声から生まれたものであり、選手の名前がついているモデルも多い。有名なのがスティーブ・ストリッカーのSグラインドやトム・カイトのKグラインド。「ちなみにMグラインドはセベ・バレステロスとリー・トレビノが使っていたグラインドをミックスさせてつくったグラインドです。彼らとツアー現場で何回も何年も改善を続けながら生まれていった形です」

世界中のツアー会場がボーケイさんの研究施設

20年以上、ボーケイさんがプロツアーでやってきたのは、選手の好みに合わせてバウンスを調整し、グラインドを削り、ときにはシャフトを交換すること。それをベースにしたものがボーケイウェッジのバウンスであり、グラインドであり、そしてウェッジフィッティングにつながっている。

「PGAツアーをはじめとする世界のツアー会場こそが一番の研究施設。たくさんのトップ選手がウェッジを使ってくれていて、選手達がフィードバックしてくれる。それが一番のヒントになります」

インタビューが終わる頃、すでにLOKERはひっそりとしていた。それでもボーケイさんは「よし、写真はここで撮るかい?」と快活だった。そしてまだしゃべり足りないのか、撮影中もプロとのエピソードを話し続けていた。

85歳でなお現役だからか、ボーケイさんの話はいつ聞いても面白い。