アイアンに大事な3つの『D』知ってますか? NEW Tシリーズに見る「アイアンショット最前線」

新登場したタイトリストの「Tシリーズアイアン」。すでに実戦投入している国内外ツアープロからの信頼も厚い4代目の性能を、目澤秀憲プロコーチが3回にわたって検証。2回目はTシリーズが提唱するアイアンの「3Dフィッティング」に迫る。

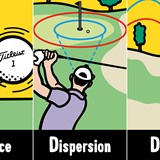

■ 「3Dアイアンフィッティング」とは?

――タイトリストの「Tシリーズ」では、「3つのD」による「3Dアイアンフィッティング」というコンセプトを提唱しています。これについて説明してもらえますか

3つの「D」は、それぞれ「飛距離コントロール」(Distance Control)、「ばらつきの抑制」(Dispersion Control)、「落下角度」(Descent angle)を表していて、適切なフィッティングによってそれらを最大公約数的に高めようというのが「3Dアイアンフィッティング」です。

――まず「飛距離コントロール」ですが

これはアイアンにおいて言うまでもなく重要な要素ですが、たとえば7番なら7番で、毎回同じ飛距離が打てること、番手ごとの飛距離が一定の差で階段状になっていること、などが含まれます。アイアンはドライバーのように最大飛距離を求めるクラブではありませんので、アマチュアにとっても番手ごとの飛距離が一定の差で階段状になることはスコアをよくする上で、重要な要素になってきます。

――次に「ばらつき」について。これはつまり「方向性」ということですね

これも、グリーンを狙うというアイアンの特性上、誰もが気にしている性能だと思います。仮に10球打ったとして、ターゲットを中心にどのくらいの範囲円の中に全打球が収まるのか、もちろん範囲円が小さくなるクラブほど「ばらつきが少ない=方向安定性が高い」ということになります。

――最後に「落下角度」ですが、これまで一般的にはあまり言われてこなかった指標という気がします

プロは昔から感覚的に重視していたのですが、「トラックマン」など弾道計測器の普及によって、より具体的に「数値」で語られるようになってきました。なぜ落下角度が重要かというと、落下角度が大きい(より真上に近い角度から落ちる)ほど、ボールはグリーンに止まりやすくなるからです。

落下角度の大きさを確保するには、「ピークハイト」(弾道の最高到達点)を高くする必要があるので、最近ではこの2つの数値をセットで、アイアン選びのひとつの基準としているプロが増えてきました。

■トラックマンデータで見る「3D」の真実

――「トラックマン」による計測データ(Tシリーズの4モデルを7番アイアンで比較試打)を見ながら、もう少し詳しく「3D」について教えてください

まず飛距離の「D (istance)」に密接にかかわる「ボールスピード」を見てみると、ロフトがいちばん立っている「T350」(29度)が当然いちばん速い(約58m/s)ですが、単純にこれだけではクラブとの相性をはかることはできません。

たとえば、「T100」と「T150」を比べると、構造の違いに加えて、「T150」は「T100」よりたった1度ロフトが立っていますが、それにしてはボールスピードの差が大きく(T100より速い)、結果的にキャリー飛距離にもかなりの違いが出ています。

そこで、次に「ローンチアングル(打ち出し角)」と「アタックアングル(入射角)」を見ると、「T100」のほうが打ち出し角が低く、よりロフトを立てて(ハンドファーストで)上から打っていることがわかります。

その結果、「T100」はいわゆる「スピンロフト」(インパクト時のロフト角と入射角を合わせたもの。一定の値までは大きくなるほどスピンがかかる)を大きくできるので、スピン量は4モデル中最大となっています。「T100」と「T150」だと、感覚的にはほぼ同じ打ち方をしているつもりだったので、これだけ差が出るのは驚きです。